来源:中国记协网

高晓燕

大家好,我叫高晓燕,当记者十八年了。都说女大十八变,确实,脸上有褶子了,全身长肉了,变化是挺大,想想挺崩溃。不过,有一件事很欣慰,18年过去,我还是那个用纸和笔,记录着大时代的——小记者!

回想2004年,我大学毕业回到家乡,成为了《重庆时报》的一名记者小白,每天和同行前辈拼策划、抢头条,那可是传统媒体“神仙打架”的年代啊——

2007年春天,我在北京采访全国两会,亲历了重庆各大媒体报道“直辖十周年”的新闻“交锋”——顶着竞争压力,我采访到了曾负责三峡库区移民工作的老市长,熬夜写出了重磅稿件《一个深秋夜晚,李鹏谈起小平的嘱托》。

也就是那个春天,国新办举行了重庆直辖十年专场发布会,当我和全世界媒体记者,一同记录着市长的应答,忍不住心潮澎湃:在25岁最美的年纪,能站在传统媒体和家乡发展的时代潮头,这是不是“出道即巅峰”?可能有点飘,但我真觉得,当记者,让我浑身都闪闪发光!

2010年,随着重庆基层党报体系和阵地的不断完善,我来到九龙坡,成为基层党报《九龙报》的一名记者。

说实话,最初我很不适应。从跑时政大新闻的“无冕之王”,到暴走小巷田坎的“小”记者,我甚至怀疑:现在码的字,还有影响力吗?

2013年,我遇到了身患白血病的小东健,高额的手术费让这个贫困的家摇摇欲坠。为了省钱,重庆40度的天,东健妈妈都舍不得花1块钱坐公交,每天步行10公里往返医院。那天,小东健刚过完5岁生日,问他许了什么愿,他转头看了看妈妈,目光黯淡地说:我想……活下去。我流着泪写下了这篇报道。没想到报道第二天,区长便作出批示,全力帮助小东健一家度过难关,社会各界也发起了爱的接力,杨家坪步行街上拉起一条长长的人龙,环卫工、老街坊、民警、小朋友……人们排着队,默默捐出心意,1元,5元,100元……

曾经我以为,“奇迹”这个词只会出现在电影里,发生在别人身上,但这次,我的文字竟然创造了“奇迹”:不到1周时间,40多万元手术费凑齐了。当我再次见到小东健,看到他眼里闪动的光,像星星一样明亮!

这是党的十八大提出“精准扶贫”的第二年。正是这一政策的东风,为千千万万困难家庭撑起了一把遮风避雨的伞。

我很感慨,一名基层小记者的价值在哪里?习总书记曾说:记者笔下有财产万千,有毁誉忠奸,有是非曲直,有人命关天。

当我脱掉高跟鞋,一头扎进冒着热气儿的人间烟火,踩进松软潮湿的泥土,我才真切触摸到了时代的脉搏;当我扔掉那些不真实的虚荣,俯身向下,我的笔,才写出了生命的奇迹,我的字,才有了真正的底气。

但很快,新媒体时代来了。自媒体迅速崛起,从新闻现场需要我们,到人人都在新闻现场;从24小时新闻到1小时甚至是1分钟、秒发新闻,我懵了:这股时代的大浪汹涌澎湃,似乎要把传统记者拍死在沙滩上。

2020年,九龙坡区融媒体中心成立,已经39岁的我,开始艰难转型。

这时,新冠肺炎疫情爆发,大年初一,我被抽调到疫情防控指挥部,蹲守抗疫一线采访。人们每天急切地刷着各种新闻,恨不得你实时“直播”。我一个“80后老阿姨”,动作慢,咋办?自掐胳膊打鸡血呀,我逼着自己用手机现场写、现场发,拼命冲进90后、00后的赛道。

正是那段经历,倒逼我加速转型。我没日没夜地刷短视频,研究网友喜好。我发现,年轻人爱听说唱,那新闻可否一试?比如这样:

来到网红重庆那你必到九龙坡作客

神州飞天重要部件就从勒里“架麦”

江山如画政策巴适值得你披星戴月

铁马冰河再出发等你一起挥洒热血

怎么样,用重庆方言,说唱党的政策和时代新风,是不是很带感?不对自己狠一点,还真不知道自己是个潜力股。这档融合了饶舌和漫画的新媒体栏目,收获了不少年轻粉丝,媒体融合没有前车可鉴,但记者必须随时转身、不断起身,去拥抱这变动的时代!

18年,300多万字的稿件,见证了我的青春年华。它让我在其中看到英雄,也看到无数站在聚光灯外,背负不同压力却始终不曾放弃的身影,当然,还有那个随着这飞速变迁的大时代努力奔跑的自己。

今年,我正式“奔五”了,但我依旧愿做那个在街头巷陌奔波的小记者。要跳出自己的舒适区,很难,但我知道,只要怀揣热爱,每一次出发,都将是一次加速奔跑。拥抱大时代,我,永远online!

重庆市九龙坡区融媒体中心+高晓燕+2012年4月在农村院坝采访村民生活变迁。

重庆市九龙坡区融媒体中心+高晓燕+2017年专访南京师范大学教授、《中国诗词大会》点评嘉宾郦波。

重庆市九龙坡区融媒体中心+高晓燕+2020年初在抗疫一线采访

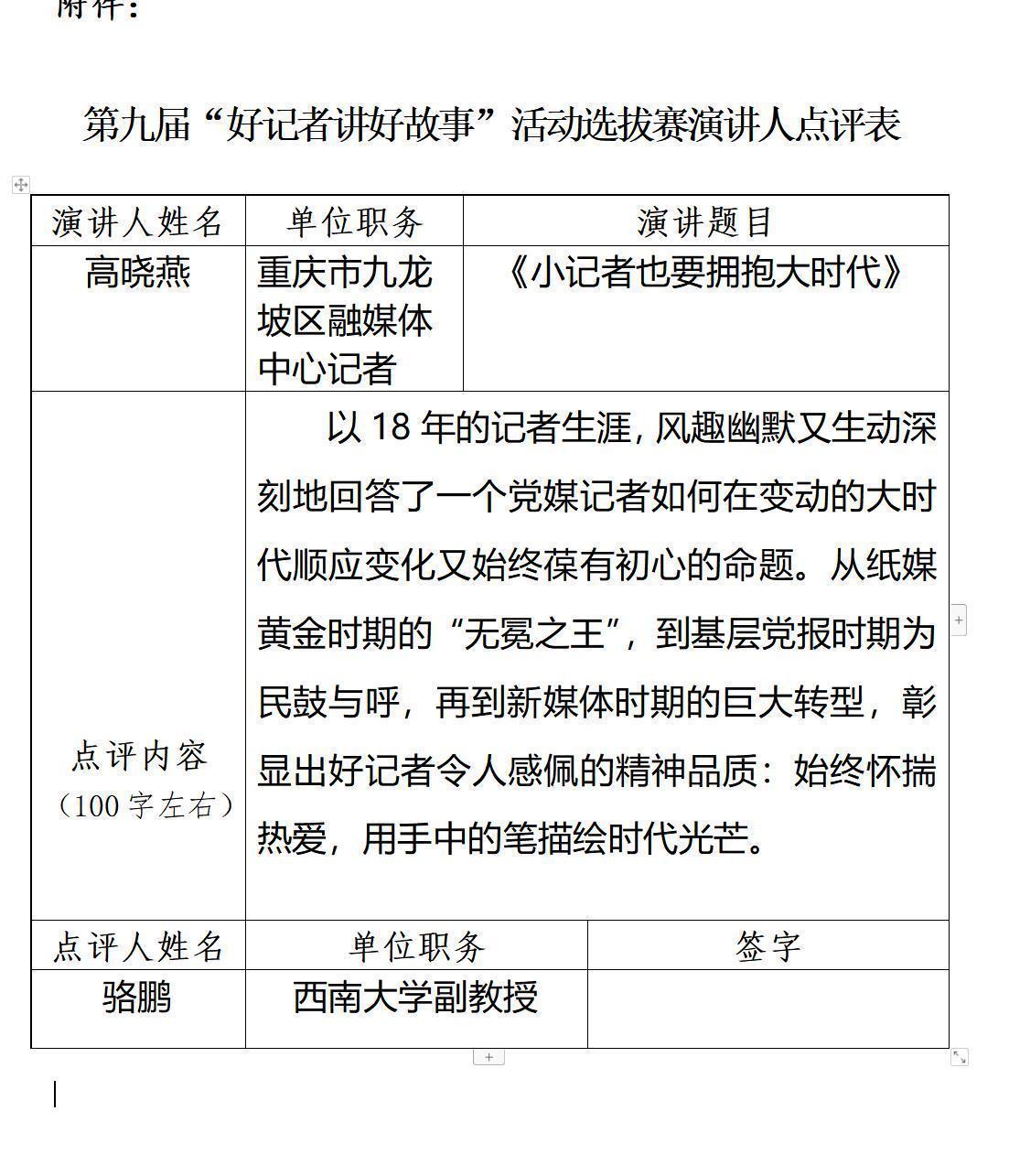

专家点评: